『フェムテックジャパンカレッジ』が聞き手となり、フェムテック領域で活躍する方々との対話をお届けする『FJCトークルーム』

科学・人権・自立・共生の4つのキーワードのもと性教育を行う、“人間と性”教育研究協議会(性教協)代表幹事の水野哲夫さんとの対談の後編をお届けします。

当事者として学んでいく

FJC:性欲にいたっては三大欲求のひとつとされていますが、医学的には定義されていませんよね。性欲は、睡眠と食欲とは違って満たされなくても生命の危機には陥りません。なのに、いつの間にか睡眠欲、食欲と並んで三大欲求だと認識してしまっています。

水野さん:性的欲求については、連帯性、生殖性、快楽性という性質を持つという説明がよくされています。非常に多い誤解は、先ほど話にあがった性暴力は、性的欲求によるものだということ。しかし、性暴力の主要な要因は性的欲求ではなく、支配欲です。性的欲求と絡み合っているけど、「相手をコントロールしたい」「自分の思うままにしたい」「そのこと通して自分を認めたい」という支配欲こそが本質的な要因であることは、もっと知られるべきだと思います。

FJC:「自分は関係ない」ではなく、知識として持っておくこと、知ることは全員に必要。だけど、私たちのように仕事で関わっていると情報に触れる機会も多いですし、学びを得る場がありますが、そうではない場合、どうすればいいですか?

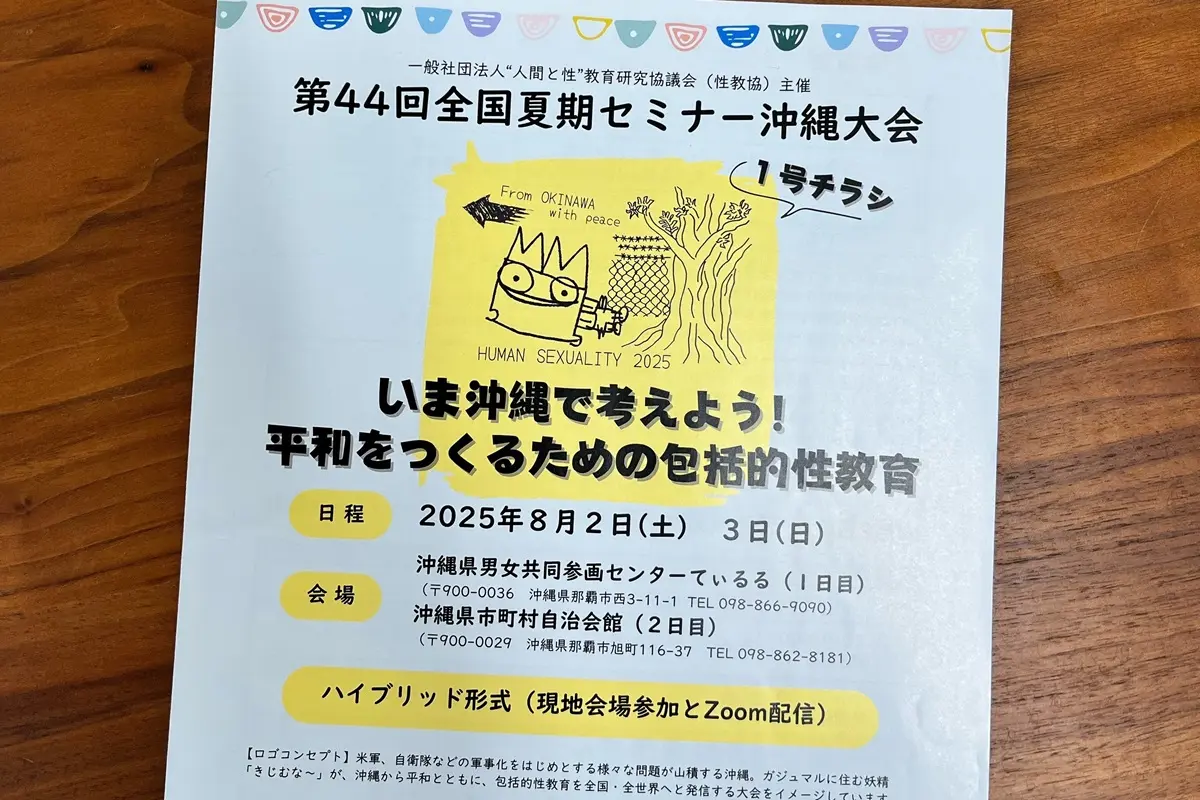

水野さんもスタッフとして参加する『第44回全国夏季セミナー沖縄大会』は2025年8月2日(土)に開催。

水野さん:私が大人向けに講座を行う時は、情報入手ができるサイトを紹介しています。例えば、『あしたがちょっと健康に HELICO』や『性を学ぶセクソロジー』、『ココロとカラダのことを学べるココカラ学園』などです。

特に子育て世代は性の問題が切実なので、全国で包括的性教育の講演を行っている村瀬幸浩先生の『おうち性教育始めます』シリーズ(メディアファクトリー)は20万部以上売れています。この動きは、確実に時代の変化であり、「まともな性教育を!」という要望・要求が強くなっているからだと思います。それは、逆に言うと子どもたちを取り巻く性に関わる環境が悪くなっていることを意味していると考えています。

SNSによる性被害の危機感

FJC:変わっていないではなく、悪くなっていると考えるのはなぜですか?

水野さん:やはりSNSが誕生したことは大きいと思います。SNSがきっかけとなった性被害は多いですよね。SNSにもメリットはありますが、デメリットの部分が破壊的。そういう危機感があるから、「なんとかしなければいけない」と。大人が学んで、親が学んで、子どもに必要な手立てをしなくてはいけないとなっているのは、まだ学校での性教育が頼りにならないからというのはあると思います。

FJC:『フェムテックジャパンカレッジ』は、正しい知識を届けるナレッジサイトとして運営しているのですが、関心があれば記事を読んでくれますが、関心を持ってもらうまでのハードルが高いと感じています。そこはどのようにアプローチするのがいいと考えていますか?

水野さん:私も長年向き合っていますが、その部分はいまだに答えがありません。まだ試行錯誤しています。

テレビ番組では、例えば、ヒートショックが起きる時の身体の仕組みや起こさないためにはどうするかなど、病気や命にかかわることはけっこうな頻度で取り扱います。つまり、健康に関することは取り上げられるのに、その健康の中に性の健康は入っていないんです。

学校教育においても、学習指導要領を作成する文科省にワーキングチームがあって、その内容を決めるために会議が行われています。そのチームには性教育関係の人も参画しているのですが、9回×2時間にわたる会議議事録をすべて読んでも、性教育にまつわる発言はふた言だけでした。「性教育は必要だ」と、みなさんそう言います。だけど、これが学校での性教育を決める場の実情です。

先ほどお話しした文科省が実施する子ども向けの『生命(いのち)の安全教育』は、“子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならない”ことを目的に始まったんです。ですが、タイトルには性教育という言葉は使われていません。

FJC:その背景を知らないと、防災にまつわることかなと思いそうです。

水野さん:なぜ『生命(いのち)の安全教育』になったのか、聞いた話によると、「性教育を連想させるといらぬ議論を引き起こす恐れがあるから、誰もが反対しないネーミングにした」ということでした。政権政党の一部では、「性教育」という言葉自体がいらぬ議論、不要な議論、よくない議論を引き起こすと考えられています。

FJC:教育制度やこれまでの文化や風潮が変わるには時間がかかりますよね。変わるのを待ってからではなく、変える働きかけはしながらも個人や家族ベースで今から新たな学びを得ていく必要があると思います。ひとりひとりが動き出せば、時間がかかる制度の変化も早くなるかもしれないですし。

水野さん:そうですね。学校教育がよくないと言うだけではなく、学校で包括的性教育をしっかりやっていく法的保証。人権教育は人権教育推進法という法律があるので、同じように子どもたちに必要な学びとして届けようという法律を制定するなど、基盤がある改革をしていくことはやはり必要です。これは政治の力がとても大きいです。

学校で包括的性教育を実施することで学ぶ人が増えていきます。その人たちが大人になると、性教育を学んだ大人たちが増えて、性に対する社会の認識は大きく変わっていくでしょう。

FJC:すごく不思議に思ったことがあります。フィンランドは法整備も整っていてジェンダーギャップも少ない国として知られていますが、『35歳未満の男性は、場合によっては、女性は暴力を振るわれても仕方がないと思っている』というニュースを読みました。法などが整っても本人の意識や知識がアップデートされないと変わらないんだと感じました。

水野さん:それぞれの国で積み重ねてきたさまざまな事柄があるため、制度を変えたからといってすぐに個人の行動変容、意識変容につながるわけではないと思います。だからこそ、「常識を疑え!」なんです。

そして、その常識は世代によって違う場合もあります。例えば、日本は男尊女卑だと思っている世代がありますが、若い世代の中には女尊男卑だと本気で信じている男の子も多いです。

FJC:自問自答を繰り返すというか、自己との向き合いを意識的にやっていかないと、当たり前だと思っている常識は変わっていかないかもしれないですね。

小さな一歩が大きな学びにつながる

水野さん:そうですね。性教育に限らず、多様性においても、多様な人間関係や多様な人々の存在を本当に許容して、認めて、手を取り合って、対等平等に進んでいるかどうかを、自己検討するほうが大事。

そして、他者を攻撃しないことも重要です。SNSが普及して、匿名で攻撃しやすくなっていますが、節度と礼儀といった人間関係の基本は大事にしないといけない。支配と服従を求める、マウントを取ろうとすると、必ず関係は悪化します。

FJC:物事がなかなか進まないのは、関係各所のマウントの取り合い、ライバルへの攻撃があるから……と考えると、性教育もなかなか進んでいかないですが、少しずつでも進んでいることが重要ですね。

水野さん:そう思います。今まで関心を持っていなかった人たちが関心を持って参加する。その動き自体は小さくても、なかったところに生まれるのは大きなことでもあるので、続けていくことが大切です。

私たち性教協でいうと、各都道府県単位でサークルがあるのですが、今までなかった岩手県にも2024年にできました。そして、サークルはあるけど10年間くらいお休みしていた新潟県も再始動し、福島県にも新しく作ろうという動きが始まっています。地元で手を取り合う仲間を見つけて、一緒にサークルを作ろうと若い世代が参加してきています。その動きひとつひとつは小さいですが、ひとりひとりで見ると自分の人生が変わるかもしれないくらいの大きな学びを得る可能性を秘めています。

FJC:水野さんは長年性教育に関わり、いい変化も、よくない変化も見てきていると思います。そのうえで、どういう未来を描いていますか?

水野さん:やはり平和と人権です。性教育も人権を守ることになりますが、平和も同じです。戦争は、人権蹂躙(じんけんじゅうりん)です。人権を踏みにじるという意味がありますが、そうしなければ戦争は遂行できませんよね。今読んでいる本が吉田裕さんの著作『続・日本軍兵士』(中央公論新社)ということもあって、より強くそう思っています。

平和はすごく大事でありながら、平和な時代においても人権侵害は山ほど起きています。さまざまな場面において、具体的に「これは人権侵害だ」とわかる人たちが増えていくことで、人権が守られていくと思います。もちろん、性と人権が結びついていることも常識になるのが願いです。

性教育を学ぶことは自分の人権を守ることになり、他者の人権も守ることにつながることを知ってほしいです。

(プロフィール)

水野哲夫さん

“人間と性”教育研究協議会(性教協)代表幹事。東京都世田谷区にある私立大東学園高校に国語教諭として就職し、1998年から総合科目「性と生」も担当。2013年定年退職以降は、白梅学園大学、一橋大学、大東学園高校でセクソロジー関連科目を担当した。現在、『季刊セクシュアリティ』誌編集長も務めている。

No.00164

2025年4月11日リリース